抜歯・親知らず

- TOP

- 抜歯・親知らず

当院の抜歯・親知らず・外傷について

院長・関勝宏は、九州大学病院顔面口腔外科および九州中央病院歯科口腔外科に在職中、歯科医院さまからのご依頼を受け、多くの難しい抜歯を経験してまいりました。また、当院を開院後も、有難いことに紹介医の先生方から毎日多くの難しい抜歯の御依頼をいただいております。患者さまが抜歯中に少しの痛みも感じることがないように、短時間で、そして抜歯後も腫れや痛みが続かないように、細心の注意を払って毎日抜歯に臨んでいます。

親知らずとは?

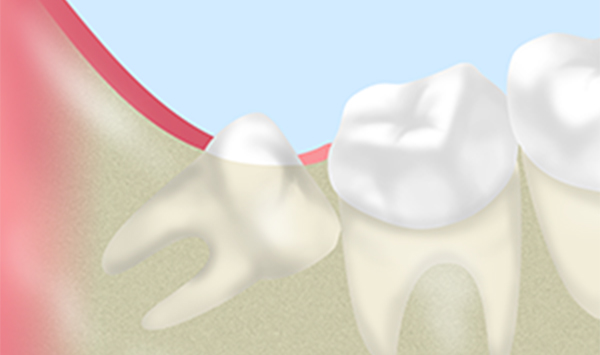

親知らずは、20歳前後くらいから生えてくる最も奥の歯のことで、第三大臼歯や智歯と呼ばれています。現代人のあごは古代人と比べて小さいことや、親知らずが大人になってから生えてくる歯であることから、スペースが足りずに正しい位置や方向に生えにくい傾向にあります。そのため、親知らずによって痛みや腫れが生じている、隣接する歯や歯並びに悪影響がある、親知らずがあることで部分的な歯周病が進行する恐れがある、といったケースでは、抜歯をお勧めしています。

また年齢を重ねる程、顎の骨は硬くなるため抜歯がしづらくなったり、抜歯後にできた穴への骨の再生も悪くなっていきます。著名な口腔外科の先生方の報告によりますと、20代までに抜歯しておけば抜歯の時間も短時間で済み、痛みも長く続かず、抜歯後の骨の再生も良好であると言われています。

親知らずのことで不安やお悩みを抱えておられましたら、当院へご相談ください。

親知らずが引き起こすトラブル

智歯周囲炎

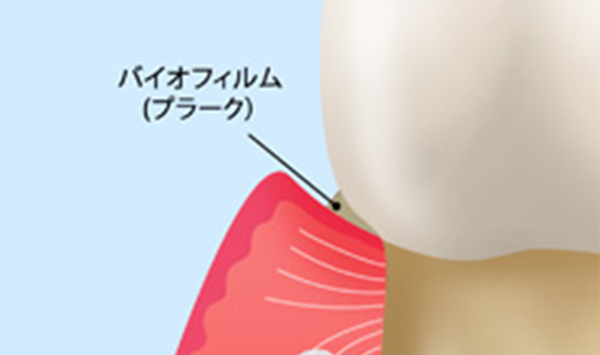

親知らずは最も奥に生える歯であり、正しい位置・方向に生えにくい傾向にあります。そのためブラッシングしにくく、汚れや細菌がすみついて周囲の歯ぐきに炎症を起こしやすいです。智歯周囲炎は慢性炎症であり、体調が悪くなった際に腫れたり痛みが出たりします。重症のケースでは、炎症で口が開かなくなったり飲み込みが困難になったりして、入院加療が必要になることもあります。

親知らずのむし歯

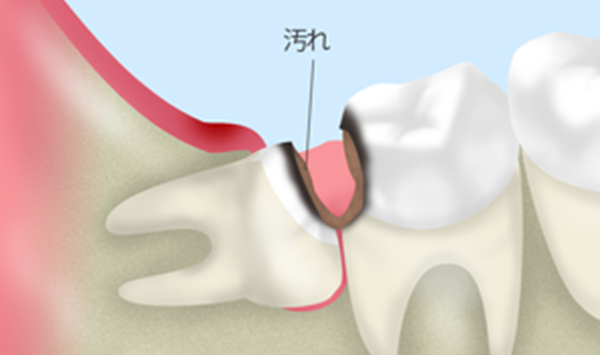

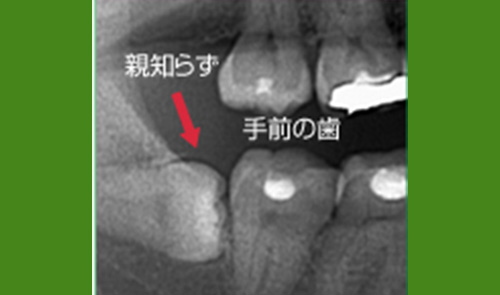

親知らずはブラッシングしにくいことから、むし歯になりやすい歯でもあります。しかも、その影響で親知らずの1つ手前の第二大臼歯もむし歯になるリスクがあります。歯肉に埋まっている親知らずでも、中に汚れが溜まっていたり深いところで虫歯になっていることも少なくありません。親知らずが痛いと思ったら、実は1つ手前の第二大臼歯もむし歯に侵されていて、2本とも抜歯しなければならないこともあります。第二大臼歯の後ろ側に虫歯ができると治療自体も困難になります。第二大臼歯は噛み合わせにとって大切な歯ですから、お口全体の健康を守るためにも、親知らずの影響を受けないようにすることが重要です。

歯並びの悪化

親知らずが横向きに生えてしまうと、萌出しようとする親知らずの力で前の歯を強く押してしまい、歯並びが悪化することがあります。また、歯の矯正治療後に歯列の崩壊を防ぐため、予防的に親知らずの抜歯を行うケースもあります。

治療の流れ

当院では、以下のような流れで親知らずの抜歯を進めます。

- 01診査診断

-

まずはレントゲンを撮影し、親知らずの位置や形態・骨の状態・1つ手前の歯が虫歯になっていないか等を確認します。親知らずの根の形が複雑であったり、周囲の神経や血管と接している場合には、安全に抜歯を行うために歯科用CTを撮影して3次元的な情報を得ます。

親知らず周囲に腫れや痛みが生じている場合は、その炎症が親知らずによるものなのかどうかを診査します。

- 02応急処置

-

親知らずが原因で歯肉が腫れている場合は、消毒・洗浄によって細菌を除去して、抗菌薬や消炎鎮痛剤などの内服薬によりその症状を抑えます。腫れが強く膿んでいる場合では、歯ぐきを切開して膿を出すこともあります。親知らずが粘膜を傷つけているケースでは、噛み合わせの調整を実施します。

応急処置を行うことで、軽症であれば腫れ・痛みといった症状は3~5日程度で回復します。(親知らずの炎症は繰り返すことが多く、繰り返す度に炎症が悪化することがありますので、一度痛みが出た親知らずは抜歯することをお勧めします)

- 03親知らずの抜歯を実施

-

腫れや痛みが落ち着きましたら、再発させないために抜歯を行います。

抜歯の方法や難易度、術後に起こり得る症状(腫れ・痛み・出血・しびれなど)などをご説明します。そして患者さまに抜歯の必要性をご納得いただいてから抜歯を行います。

口腔内は1つの空間ですので、プラークや歯石によってお口全体の歯肉に炎症が見られる時は親知らず抜歯後の経過が良くないことがあります。その際は、口腔内のメインテナンスを行い、口腔内の細菌を減らしてから抜歯を行います。

(親知らず周囲に炎症がない場合や、かかりつけ歯科医院様でメインテナンスを受けておられる場合は、来院回数を減らすために受診された当日に抜歯を行っています)

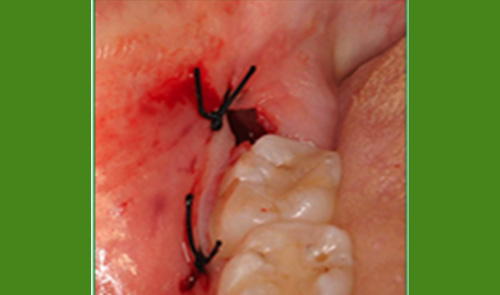

抜歯後は抗菌薬・消炎鎮痛剤を処方して、腫れたり痛んだりするのを抑えます。抜糸は術後1週間くらいで行います(かかりつけ歯科医院様からのご依頼であれば、通常かかりつけ歯科医院様にて消毒や抜糸を行っていただいております)。

主な治療例

親知らずの抜歯

親知らずと言っても、必ず抜歯が必要なわけではありません。まっすぐ生えており、上の歯と噛み合っている歯は抜かなくても大丈夫です。

しかし、横向きに埋まっている歯は汚れが溜まり、手前の歯も一緒にむし歯になることが多いのです。手前の歯は長く使っていきたい歯ですので、抜歯をおすすめしています。

-

歯肉、骨に埋まった親知らず

-

抜歯した後の状態

-

抜歯をおすすめしている例

-

削って小さく分割し、抜歯

過剰歯

まれに上の歯の真ん中に余分な歯が埋まっているお子さまがいらっしゃいます。永久歯の正しい生え方の妨げになることが多いので、抜歯をおすすめします。

-

歯肉、骨に埋まった過剰歯

難しい抜歯

力任せにグリグリと歯を抜くわけではありませんのでご安心ください。歯の根にはさまざまな形がありますので、レントゲンをしっかり見て、歯の気持ちになって、歯が抜かれたい方向に、最小限の力で抜きます。ですから、歯を2分割・3分割して抜くこともあります。

歯の移植について

どうしても抜歯しなければならない状況はもちろんありますが、その前に歯周病治療・歯周組織再生医療や精密根管治療で歯の保存を試みましょう。それでもダメな場合は、親知らずを移植する自家歯牙移植(歯の移植)という方法もあります。

当院ではその都度、患者さまのお口の中の環境に合わせて最適な治療プランをご案内させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。